Revista Plataforma

- Macarena García Osorio

- Ensayos

Recorrido especulativo por la sombra en las exposiciones de Chile

Macarena García Osorio

mpgarcia@uc.cl

Este ensayo propone un recorrido especulativo a través de las sombras en las exposiciones de Chile, explorando su origen, estado actual y posibles futuros. Tomando el carácter polisémico de la palabra “sombra” como herramienta conceptual, el ensayo desentraña las capas de significado ocultas en las exposiciones, revelando ausencias y silencios que han moldeado la representación del patrimonio cultural. El objetivo de este recorrido es impulsar una reflexión sobre el rol de los museos como espacios de diálogo y construcción de memoria colectiva.

Palabras clave: Colonialismo, Desaprender, Museología, Participación cultural, Sombras.

Ensayo

La extendida interpretación de la sombra como falta de luz u oscuridad, esconde una valoración negativa del concepto, especialmente cuando se piensa como falta de conocimiento. No obstante, la sombra también puede ser una fuente de vida, por ejemplo, en lugares calurosos donde se transforma en un elemento necesario para desarrollar cualquier actividad. Dentro de las salas de exposiciones todo es oscuridad, es común que los edificios clausuren las ventanas debido al impacto negativo del sol sobre cualquier objeto patrimonial. Con esto, logran extender la vida de los objetos, pero también acaban con la posibilidad de la sombra. En las salas de exposición, todo está controlado. Esta ambivalencia característica de la palabra y sus sentidos es la que abre la pregunta central de este ensayo: ¿Cuáles son las sombras de la exposición?

Donde hay una exposición, hay un equipo de iluminación. Este grupo, con esmero, se ocupa de cuestiones como controlar la cantidad de lúmenes que puede recibir una obra, calcular la relación entre la distancia y el ángulo de apertura de cada foco y cuidar que el montaje de las fuentes de iluminación sea discreto. A pesar de todos los esfuerzos dispuestos por los iluminadores para acabar con la presencia de las sombras, con porfía, éstas se infiltran de igual modo. Pensadas como un fenómeno indeseable dentro de la exposición, en tanto interrumpen la visualidad de lo expuesto, producen fracturas en el espacio y quiebran el ritmo del recorrido.

En Chile, los cruces entre las exposiciones y las sombras se manifiestan desde la historia primigenia de los museos del país. Y es que, cuando el sacerdote austriaco Martín Gusinde llegó a trabajar al Liceo alemán de Santiago a comienzos del siglo XX, su congregación le ofreció un puesto en el extinto Museo de Etnología y Antropología. En este contexto de investigación, Gusinde, realizó varias expediciones a Tierra del fuego preocupado por el ocaso de los pueblos originarios, durante las cuales se dedicó a retratar a sus habitantes. Estas imágenes –hoy mundialmente conocidas– primero circularon entre los grupos locales, y le sirvieron como un vehículo de socialización con ellos. La extrañeza de los Selk’nam al verse como un doble replicado, los condujo a pensar estos retratos fotográficos con distancia de la realidad material, e interpretarlas como una proyección transformada de sí mismos. A partir de estas interacciones, Martín Gusinde fue apodado por el pueblo como Mankasen (man: sombra / kasen: cazador): el cazador de sombras.

Paradójicamente, la formación del Estado chileno inmortalizó las peleas por el dominio del territorio y la violencia hacia los pueblos originarios. A partir de la mitad del siglo XIX, en la Patagonia se inició una campaña de blanqueamiento que devino en el genocidio del pueblo Selk’nam a manos de hombres europeos financiados principalmente por estancieros ingleses. Este escenario es el que incentivó a Martín Gusinde a arrojarse a investigar la propiedad cultural del pueblo. El sacerdote relató su experiencia a través diarios de campo y cartas, en ellos reflexionó con las siguientes palabras acerca de los tratos vejatorios de los que eran víctima el pueblo:

Puede sonar extraño, pero es posible observar, en ocasiones, que ciertos estratos de la población de un estado libre sudamericano no sólo no fijan su atención en los aborígenes de su propio país, que conservan todavía en mayor o menor grado su forma de vida originaria, sino que o bien los consideran parásitos superfluos o los dejan de lado como seres inferiores. Más aún, en ocasiones llegan a exterminarlos como si se tratara de enemigos peligrosos. (Gusinde, 1982 como se citó en Quiroz, 1987)

Estas reflexiones de Gusinde en contra del genocidio Selk’nam fueron revolucionarias para la época. Sin embargo, en una lectura actual y con atención a los detalles, resulta evidente que en estas palabras persisten contradicciones, las cuales se debaten entre un espíritu altruista y el proyecto de razón hegemónico moderno. Echando a volar la imaginación, si un pensador actual como Elicura Chihuailaf pudiese sentarse a la mesa con Gusinde, quizás le preguntaría ¿Por qué busca presentar a estos pueblos como fósiles que “hay que conservar en su condición primitiva”? (1999, p. 46), o si acaso no le parece, que esta colección también es parte de los fragmentos que construyeron al indígena como el otro.

Al señalar estas contradicciones, la intención de este ensayo no es proponer la destrucción de aquellos objetos etnográficos. Pero sí, como dice Félix Guattari y Suely Rolnik, interpelar a quienes se/nos ocupan/mos en campos que consisten en interesarse por el discurso del otro (2006, p. 43), como es el caso de todas las disciplinas que circundan las exposiciones (curadores, museógrafos, conservadores, etc.), al encargarse de articular las narrativas públicas, es decir, de todos y todas. Este análisis del origen de las sombras en las exposiciones busca identificar las grietas entre las palabras, las imágenes y los objetos que construyen el discurso dominante sobre la violencia histórica contra el pueblo Selk’nam, con el objetivo de introducir narrativas alternativas que lo cuestionen y subviertan. En este contexto, resulta pertinente preguntarse ¿cómo reconocer las sombras de la exposición puede ayudarnos a desaprender? y si acaso esto puede ayudarnos a pensar en ¿cómo se pueden trabajar otras políticas en la exposición?

Pero, ¿por qué, y qué, las exposiciones deberían desaprender? Desde la década de los sesenta se ha estado cuestionando la posibilidad de neutralidad del museo, lo que ha devenido en críticas directas hacia los departamentos de colecciones y exposiciones. En esta línea argumentativa, el autor Paul B. Preciado, sitúa a las exposiciones como las encargadas de emitir una retícula visual y sensorial de poder, la cual ordena los cuerpos, disciplina el gusto y modela la imaginación (2019, p. 18). Lo que, a fin de cuentas, resulta peligroso porque las transforma en espacios que hacen juego a los imaginarios dominantes, promueven la consolidación de estéticas universalistas y crean márgenes. A pesar de estos análisis negativos, es importante paliar este contexto diciendo que las exposiciones pueden transformarse en el espacio ideal para el desaprendizaje, con la autonomía suficiente como para cuestionar el proyecto de razón vigente, además de ser el espacio donde se quieren llevar las luchas epistémicas debido a su condición pública.

Para cazar las sombras de las exposiciones en 2025, es relevante señalar que, si bien el camino del desaprendizaje comienza con la decisión de oponerse a las relaciones de poder, esta determinación sólo se concreta en la práctica cotidiana de resistir al canon. Desaprender va más allá de un acto individual de vergüenza frente al racismo y al sexismo, seguido de compromisos personales orientados a una mejor convivencia social (Sternfeld, 2016, p. 53). En ese sentido, las exposiciones tienen el potencial de convertirse en espacios de convergencia colectiva, donde se visibilicen las estructuras que sostienen los problemas de los oprimidos, siempre y cuando estén dispuestas a trascender su rol de custodia y orientarse hacia la participación cultural como nuevo motor.

Ficha técnica de imágen

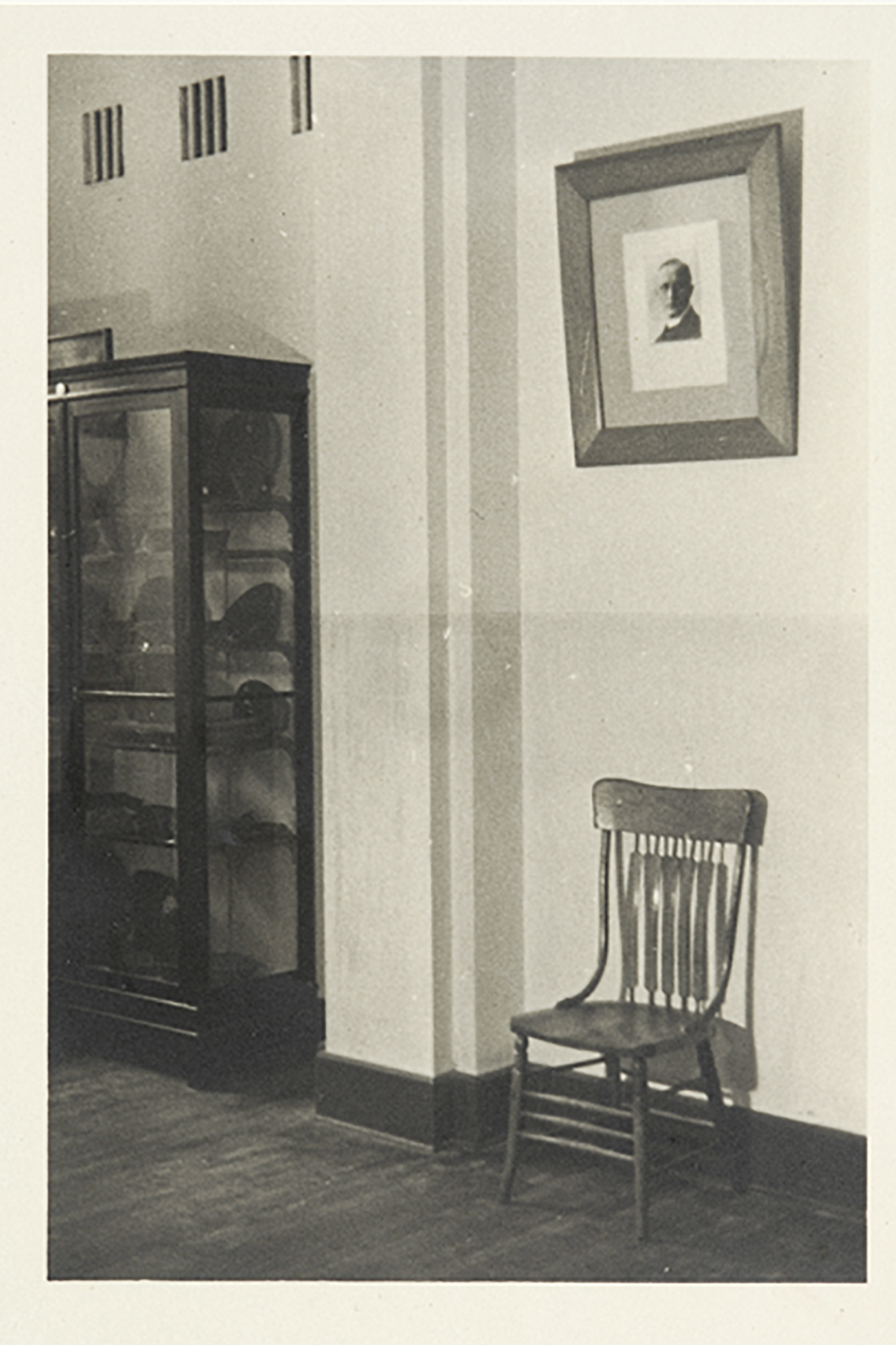

Circa 1930. Vista de una sala de exhibición donde se observa un retrato de Martín Gusinde y piezas de mobiliario, 9 x 12 cm. Gelatina sobre papel.

Fuente: Museo Histórico Nacional. (s.f). Sala de exhibición [Fotografía]. Fotografía patrimonial: https://www.fotografiapatrimonial.cl/

Referencias

Chihuailaf, E. (1999). Recado confidencial a los chilenos. LOM Ediciones.

Guattari, F., & Rolnik, S. (2006). Micropolítica: Cartografías del deseo (Primera ed.). Traficantes de Sueños.

Preciado, P. (2019). Cuando los subalternos entran en el museo: Desobediencia epistémica y crítica institucional. En B. Sola Pizarro (Ed.), Exponer o exponerse: la educación en museos como producción cultural crítica (Primera ed., pp. 15-26). Catarata.

Quiroz, D. (1987). Martín Gusinde: Cazador de sombras. Biblioteca Nacional.

Sternfeld, N. (2016). Aprender desaprender. Errata, (16), 46-59.

Macarena García Osorio

Diseñadora egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria se ha enriquecido con la culminación del Programa experimental en mediación y educación a través del arte (PERMEA) de la Universidad de Valencia, espacio que consolidó su interés por explorar las intersecciones entre el diseño, la museología y las pedagogías críticas.

mpgarcia@uc.cl

¿Te gustó? ¡Compártelo!