Revista Plataforma

- Rosa Jijón, Francesco Martone, A4C-Artsforthecommons

- Ensayos

Memorias del hielo

Rosa Jijón,

Francesco Martone,

A4C-Artsforthecommons

Con referencia al debate actual en el mundo académico y artístico sobre el tema del fin del mundo, el ensayo propone una mirada crítica fundada sobre conceptos como las zonas de contacto pluriversal¹. Allí se dan encuentro formas de hacer mundos que han sobrevivido catástrofes pasadas y enfrentan hoy fines del mundo cotidianos. El proyecto Memorias del Hielo se desarrolla en un marco de referencia interdisciplinario, asumiendo como base el deshielo de los glaciares del Chimborazo, representado a través de la ciencia, de las cosmovisiones ancestrales, y de la artesanía de los productores de alfombras de Guano, provincia de Chimborazo, en la sierra central del Ecuador y de los resultados obtenidos en el taller con mujeres indígenas² de la zona. Considerando que la relación entre humano y no-humano se explicita en otras maneras de hacer mundos y entonces de vivir sus fines posibles, el ensayo propone una mirada decolonial que aposta no tanto sobre el rol de lo humano como víctima, responsable o sujeto rescatado por el fin del mundo, si no como parte (con su propia capacidad de sobrevivencia) – a la par de lo no-humano – de la posible recomposición de los mundos mismos.

Palabras clave: Cosmología, Pueblos Indígenas, Artes Visuales, Antropología, Crisis ecológica.

En En tiempos de catástrofes: resistir a la barbarie que se avecina, Isabelle Stengers señala cómo, a raíz de la crisis ecológica (lo que ella llama la irrupción de Gaia), la humanidad se encuentra en «tiempos extraños, suspendida entre dos relatos que hablan ambos de un mundo global»³. Están los que hablan de crecimiento que son «claros sobre lo que exigen» y los que tienen claro lo que está pasando, pero son «oscuros sobre la respuesta que hay que elaborar». Es en esta doble vía donde debe situarse cualquier reflexión sobre el relato del fin del mundo, el futuro del planeta y de la humanidad. Un contraste que debe ser superado, o interpretado en su dualismo, para centrarse en las causas que están en la raíz de la actual policrisis.

Según Viveiros de Castro y Danowski, «hablar del fin del mundo no significa hablar de la necesidad de imaginar otro mundo en lugar del actual, sino un pueblo nuevo, el pueblo que falta»⁴. En realidad, esos pueblos existen, como mencionan los mismos autores con referencia al pueblo Maya, sobreviviente de dos fines del mundo y que con la práctica zapatista ofrece al mundo una posibilidad de salida de la crisis civilizatoria. Otros pueblos experimentan, viven sus propios fines del mundo, cotidianas, frecuentemente caracterizadas por la fractura entre lo humano y lo no humano. Y por eso no se quedan como víctimas pasivas del estado de las cosas, pero resisten, habitan esos conflictos, protegen y cuidan los territorios y los ecosistemas a costo muchas veces de su libertad o vida. El tema será entonces aquello de representar estos procesos materiales y simbólicos encarnados en la realidad de los territorios y las comunidades, algo parecido a lo que Arturo Escobar define conflictos ontológicos⁵ entre diferentes visiones del mundo.

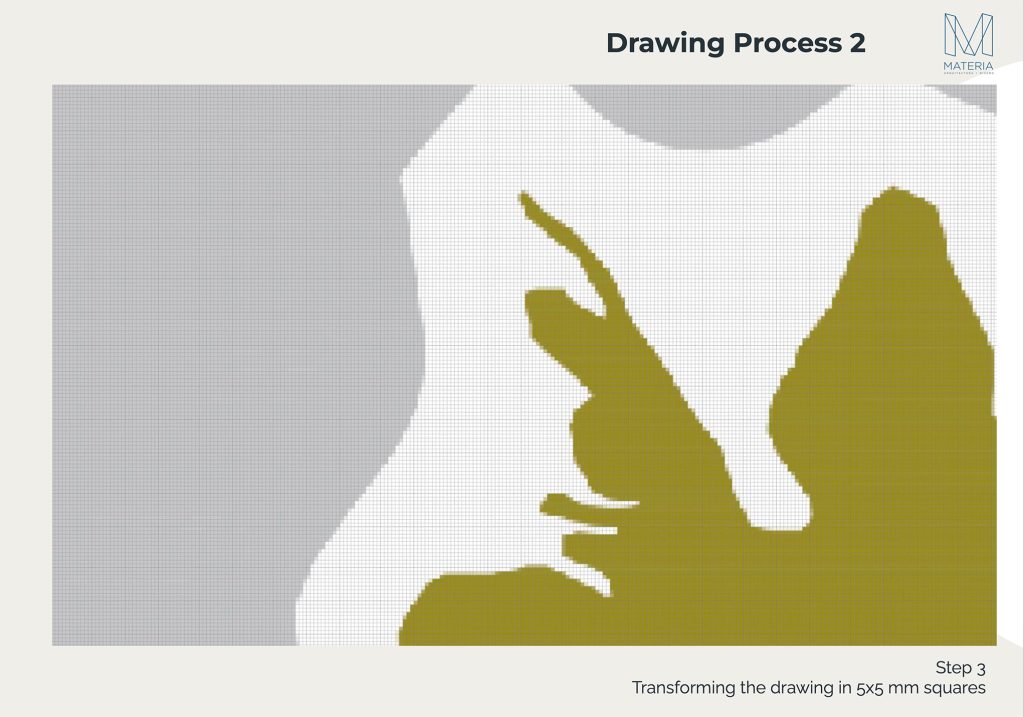

Esos y otros retos están a la base de Memorias del Hielo, un proyecto de creación y un proceso colaborativo de práctica artística. Se ha realizado junto a científicos del INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología; CIDAP Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares; y artesanos y artesanas del Taller Allauca de Guano, las facultades de artes y arquitectura de la Universidad San Francisco de Quito USFQ COCOA, con el proyecto Alfombras de Guano, las comunidades de San Juan y Palacio Real y CORDUTCH, Cooperativa de Turismo Comunitario de Chimborazo. El proyecto se desarrolla a través de un conjunto de prácticas orientadas a desencadenar correspondencias, eventos y no-eventos que podrían abrirse a diferentes oportunidades o posibilidades. Quiere indagar sobre los modos en los que el cambio climático, y en este caso el deshielo de los glaciares del Chimborazo influye en eventos pequeños y viceversa. – los conflictos entre diferentes formas de estar en el mundo, de hacer mundos (worlding) – los encuentros entre diferentes modos de entenderlos.

El proyecto se pregunta también sobre el rol del artista en tiempos de precariedad y los modos de superar el dominio del conocimiento disciplinado para dar paso a la colaboración con la vida misma. Parafraseando la interpretación de la cosmología andina de la antropóloga peruana Marisol de la Cadena, y haciendo referencia al sujeto primario que inspira este proyecto, el volcán Taita Chimborazo con sus glaciares, se puede afirmar que una montaña no es solamente el elemento geográfico o físico, un espacio o un ecosistema, la naturaleza o el medio ambiente en peligro. Una montaña como dice de la Cadena es un Earth-being, un Ser de la Tierra que se mezcla, se transforma con otras comunidades del pasado, del presente y del futuro. La complejidad del proyecto reside en las varias visiones del mundo que se entrelazan, corresponden y comunican sin que este proceso puntual las altere o transforme. En contraste con una visión universal, basada en la ciencia y la epistemología dominante, se materializan otras cosmovisiones y prácticas de hacer mundos, aquellas de las comunidades ancestrales que presuponen otra relación con la montaña, con el glaciar, con el Apu, entendido como cosmos. Espacio y espacios donde se identifican mitos, saberes ancestrales, donde el volcán se transforma en un miembro de familia, un Taita. Lo humano que se des-humaniza y lo no-humano que se humaniza por un instante para luego transformarse nuevamente. Este proceso no es idílico, ni es romántico. Implica en realidad una tragedia, o evento-catástrofe, como consecuencia de la desaparición del glaciar, causada por el cambio climático.

Con el devenir de esta tragedia, la relación ancestral de las comunidades indígenas andinas con el Taita Chimborazo ha dejado de ser una relación armónica, convirtiéndose en una relación de miedo por aquello que el deshielo del glaciar puede provocar, la ira del Taita frente a sus hijos e hijas. Así cada día, cada instante, cada milímetro de hielo que se derrite representa en su infinita pequeñez una crisis, un minúsculo y a la vez gigante fin del mundo que ni la ciencia ni las herramientas epistémicas de la modernidad pueden medir o capturar. Imaginemos cada mañana que una mujer indígena observa la cima del Chimborazo para darse cuenta de que el glaciar se ha reducido más, aunque sea solo un milímetro: esto también es un evento para ella, un trozo más de un fin del mundo más grande. Lo que no se percibe es lo que se vive diariamente en las comunidades del Chimborazo, oculto en los riachuelos turbios de lodo, en el agua impregnada de sustancias tóxicas, en los páramos secos, en la muerte de las alpacas.

Finalmente, el Taita Chimborazo, con su agencia, su presencia majestuosa invade el horizonte, se impone ante los demás cerros, con su grandeza real, esconde leyendas del presente y del pasado. El volcán deviene el maestro de ceremonias de este proyecto que podemos representar como una historia, una cadena de eventos presentes, pasados y futuros, sin inicio y sin fin. Algo que resultó aún más evidente en ocasión de un taller de memorias comunitarias, organizado con mujeres indígenas y organizaciones comunitarias en el cantón Guano. Las palabras, los cantos, los gestos, los dibujos que se produjeron evidenciaron que el deshielo, el miedo al fin del mundo, la desaparición del patrimonio inmaterial, son parte de la crisis civilizatoria actual. Encarnan en realidad las consecuencias de una fractura epistémica que descalifica los espacios no racionales y sensoriales: el tacto, el oído, el olfato, el glaciar que se va quedando sin capa. Al mismo tiempo el taller ofreció la oportunidad de un diálogo intergeneracional entre mujeres indígenas y generó una nueva atención hacia los modos de relacionar su cotidianidad y formas de vida, con las emergencias ecológicas y ambientales determinadas por el cambio climático. De manera más general el taller mismo destacó la urgencia de tomar en cuenta prácticas y conocimientos ancestrales en la definición de los impactos del cambio climático y de políticas de adaptación al mismo.

En conclusión, Memorias del Hielo propone una lectura de la crisis ecológica y del fin del mundo que no cede a relatos apocalípticos, por el contrario, destaca la necesidad de una mirada decolonial que implica el reconocimiento de una relación intrínseca entre humano y no-humano conectada a saberes ancestrales y cosmologías. Una perspectiva donde el humano no es víctima, sino parte igual de lo no-humano, y contribuye a la recomposición de los mundos como antídoto a la catástrofe.

Notas.

¹ Concepto que describe espacios en los cuales se entrelazan diferentes epistemologías o maneras de hacer mundos (worlding) que permanecen distintas pero interconectadas. Un mundo de muchos mundos. Marisol de la Cadena, Pluriversal Contact Zones: Storying a World of many Worlds en Web(s) of Life: Tomás Saraceno in Collaboration, 54–61. Madrid: Ivorypress.

² El término indígena utilizado en este texto se justifica en las autodefiniciones de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Un ejemplo es la misma CONAIE, La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador que se autodefine una organización que aglutina en su seno a las Nacionalidades, Pueblos, comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador.

³ Isabelle Stengers, En tiempos de catástrofes, ¿cómo resistir a la barbarie que viene?, Futuro Anterior Ediciones, Nuevos emprendimientos Editoriales, 2017, pag.11

⁴ Deborah Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, ¿Hay mundo por venir? ensayo sobre los miedos y los fines., Cajanegra, 2017, pag 442

⁵ Concepto desarrollado por Arturo Escobar en “Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia” (2014), según el cual se describe el conflicto entre la ontología dual propia del modernismo, y la ontología relacional en la cual el humano se relaciona con lo no humano, configurando la existencia de otros mundos, en otras palabras, del pluriverso.

Referencias

Ingold, T. (2021) Correspondences. Polity

Davies, H. y Turpin E. (Eds) (2015) Art in the Anthropocene: Encounters Among Aesthetics, Politics, Environments and Epistemologies Open Humanities Press

Tsing, A.L. (2021) The mushroom at the end of the world. On the possibility of life in capitalist ruins. Princeton University Press

de la Cadena, M. (2015) Earth Beings. Ecologies and practices across Andean worlds. Duke University Press

de la Cadena, M. (2019) Uncommoning nature. Stories from the Anthropo-not-seen” on Anthropos and the Material. Duke University Press

Botero Villegas, L.F. (2016) Apus, wakas y cerros. una aproximación a la geografía sagrada en los Andes. Runas

Stengers, I. (2003) Cosmopolitique. La Decouverte, Paris

Stengers, I. (2017) En tiempos de catástrofes. Cómo resistir a la barbarie que viene. NED Ediciones

Escobar, A. (2014) Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. UNAULA

Serralves Foundation. (29 de noviembre 2021). Escobar A. y de la Cadena M. Pluralizing the Anthropocene. Against terricide: Making rights of nature Pluriversally [Archivo de video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=bYyuNubvieM&t=11s

Danowski, D. y Viveiros de Castro, E. (2019) ¿Hay mundo por venir? ensayo sobre los miedos y los fines. Cajanegra Editora

Rosa Jijón, Quito (1968)

Artista, activista y mediadora cultural, exdirectora del CAC (Centro de Arte Contemporáneo de Quito), CAC y exsecretaria Cultural de IILA. Ha participado en diversas exposiciones internacionales (Bienal Sídney, Bienal de Venecia, Bienal de La Habana, Bienal de Cuenca, Bienal Poligráfica de San Juan, Puerto Rico) y residencias artísticas internacionales como ARTEA, Residencia Sur Antárctica 2013, Q21 Viena 2021, MAD Florencia 2023. Se ocupa de la movilidad humana y la migración, la ciudadanía, la justicia social y ambiental, y derechos de la naturaleza y se ha involucrado en la producción artística participativa con organizaciones de base y comunidades, desde mujeres migrantes hasta comunidades romaníes, pueblos indígenas y jóvenes de la calle. Es miembro fundador de A4C Artsforthecommons y de la Fundación Patrimonial 19-78. Ganadora del Nuevo Premio Mariano Aguilera creación artística 2025 y del Italian Council del Ministerio de Cultura Italiano 2025, con el colectivo A4C.

Francesco Martone, Rome (1961)

Activista y Miembro Asociado del Transnational Institute. Exsenador de la República Italiana. Ha trabajado sobre temas relacionados con los bosques, el cambio climático, los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, los defensores del medio ambiente y la justicia ambiental desde 1988. Miembro fundador de Greenpeace Italia, es jurado y miembro del Tribunal Permanente de los pueblos y, miembro y director de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, y asesor de políticas de ONG internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fundador y coordinador por cinco años de la red de ONGs italianas en apoyo a defensores de derechos humanos IN Difesa-di y colaborador con la casa editorial ManifestoLibri en la sección Mediterráneo, fronteras y migraciones.

Arts for the Commons (A4C)

Es un ejercicio colectivo lanzado por Rosa Jijón y Francesco Martone en 2016, destinado a proporcionar una plataforma para artistas y activistas que exploran las conexiones y sinergias entre la producción visual y los esfuerzos para recuperar los bienes comunes, abordar cuestiones pendientes relacionadas con migración humana, fronteras, justicia social y ambiental, ciudadanía líquida. Al crear oportunidades para el intercambio, la acción mutua y el compartir, A4C no solo funciona como una plataforma, sino que intenta crear un nuevo común, una síntesis entre las artes y el compromiso político. A4C explora los espacios intersticiales entre el poder y las comunidades, el sistema de artes tradicionales y la sociedad, los estados y los territorios.

Cuenta con participaciones en la 23ma Bienal de Sídney, en la BAM Bienal del archipiélago mediterráneo, en le Climate Camp de Venecia 2022, y varias residencias de artistas Q21, Murate Art District. En 2019 publicaron el libro Dreamland: ai confini del imaginario con ManifestoLibri. Ganadores del Italian Council del Ministerio de Cultura de Italia, con el proyecto Sensing Interdependece que se presenta en de Apple, Amsterdam 2025.

¿Te gustó? ¡Compártelo!