Revista Plataforma

- Alessandro Valerio Zamora

- Artículos

Hacia una ecoestética entre el suelo y el agua

Alessandro Valerio Zamora

El siguiente escrito presenta algunas reflexiones en torno a la práctica artística situada en cuerpos de agua. Se exponen una serie de acciones de investigación/creación con los microorganismos de montaña, como un medio para la experimentación, biorremediación y habitabilidad de las relaciones entre el suelo y el agua. Se retoma el término de “ecoestética” de Oscar Olea para llegar a entender los saberes situados (saber sintiendo, saber haciendo y saber comunicando). A partir de la ecoestética se busca ejemplificar la experimentación en el suelo y el agua y su vínculo con el proceso creativo. El texto propone además que la percepción incide en la imaginación/acción, abriendo experiencias para el intercambio de saberes en cuerpos de agua.

Palabras clave: Agua, suelo, microorganismos de montaña, ecoestética, biorremediación.

Contexto inicial de la exploración artística

Desde el campo del arte, he trabajado siempre en ríos y cuerpos de agua. Esto me ha permitido tener un enfoque y entendimiento del río como una cuenca, con sus distintas capas de vida, tanto dentro del agua, así como de sus riberas. A partir de este trabajo, busco integrar las distintas capas de vida con sus sistemas complejos entre el suelo y el agua, así los macroinvertebrados dentro del agua, piedras, algas, plantas, hongos y bacterias en el suelo de sus orillas, personas que lo habitan, sus pueblos y sus actividades productivas junto al cauce, todo ello constituye un complejo simbólico del río. Además, mi aproximación exige el reto de salir del propio campo disciplinar para abrirme a las exigencias de la realidad hídrica.

Inicié mi trabajo de investigación en el río Tibás, que en lengua Huetar quiere decir “río hermoso” o “río caliente”. Este río nace en San Isidro de Heredia, provincia de Costa Rica -donde crecí-, y desemboca en el Virilla, río donde también realicé una intervención artística en las cuevas de Los Sitios. Así mismo, hice una investigación de largo aliento en el río Torres junto a Río Urbano, en la ciudad de San José. Las circunstancias profesionales me trajeron a la Cuenca de México, actual lago desecado que sostiene la vida de la megalópolis de la CDMX. Se trata de una crisis compleja que incluye tanto el desabasto del recurso, el huachicoleo o tráfico ilegal de camiones con agua potable, así como hundimientos producto de la explotación del manto freático y de las inundaciones provocadas por el entubamiento de los ríos. Al ser una cuenca endorreica, la inversión millonaria que implica sacar el agua sucia y traer la potable, evita la actualización en las fugas, plantas de tratamiento, pozos, entre otras infraestructuras hidráulicas de la ciudad. A esto se suma el daño ecológico de la dinámica extractiva del recurso.

En México conocí el trabajo del arquitecto Oscar Olea, creador de la “ecoestética”, un marco teórico-práctico para la investigación situada en entornos complejos. Etimológicamente, la ecoestética¹ es un concepto compuesto del prefijo “eco” que, se refiere al oikos o casa y de “estética” o aisthesis, la interpretación subjetiva que los seres humanos hacen de la realidad que los rodea (el mundo y sus objetos). Ambas definiciones conceptuales unen dos acepciones que ya estaban inscritas en lo esencial del concepto de estética o, mejor dicho, desde su origen griego. La aisthesís se entiende aquí como el momento donde acontece una apertura cognitiva y sensorial que nos permite conocer y experimentar la realidad.

Cuando hablo de ser humano, me refiero no solo a la persona, sino a un ser que está situado, consciente del lugar donde habita, mientras se sabe en el mundo, o en el ambiente/casa/cuenca que le rodea. Esta dimensión ontológica del concepto de estética supone que el ser humano está en el paisaje que circunda, lo que le brinda una oportunidad de afirmación existencial en determinado espacio-tiempo. Así el concepto de ecoestética parece recordarnos aquello esencial del concepto de aisthesis, esa dimensión fenomenológica del ser, del sujeto con el saber del mundo que habita. Una condición del habitar que es un proceso sensible y relacional, en el cual el ser humano se sabe y se reafirma en cada acto vivencial y experiencial. Desde mi trabajo, las estrategias sensibles de experiencias, en lugar de representar, son concebidas como interrelaciones a través de la presencia.

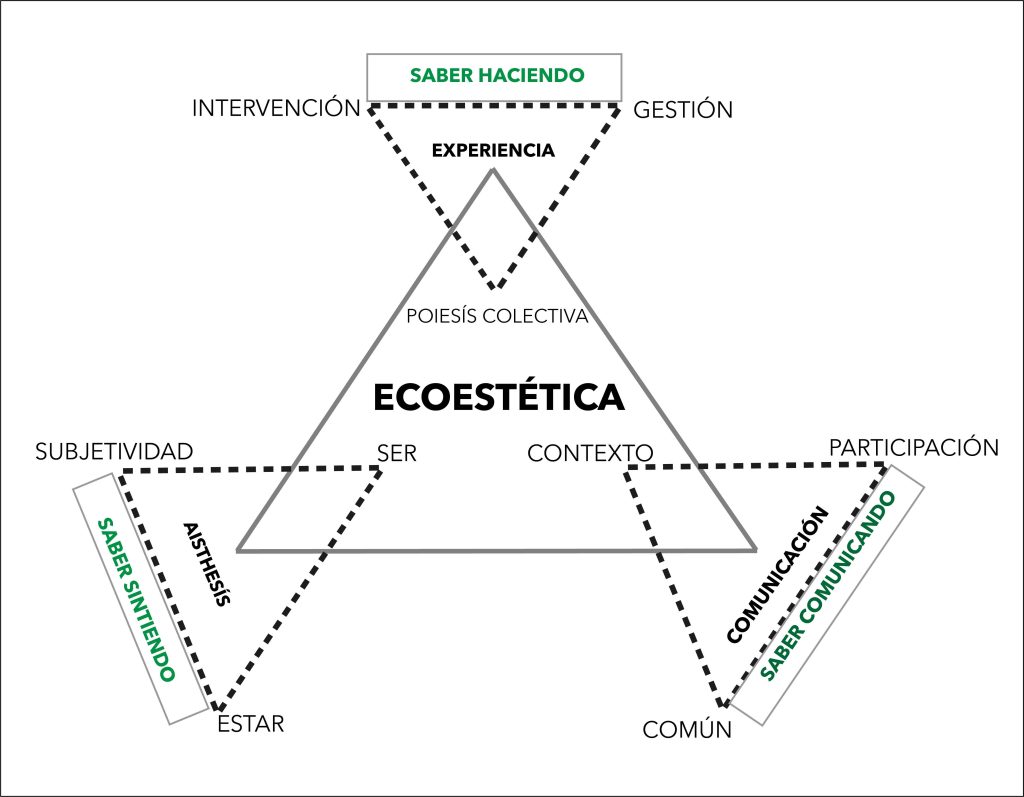

Fig. 1. Esquema teórico-práctico para una ecoestética, 2020. Elaboración propia.

El esquema teórico-práctico para una ecoestética (Fig. 1), creado a partir de las experiencias estéticas de este proyecto, me ha permitido afianzar mi práctica de investigación-creación. Es una herramienta útil para la co-generación de una cultura ecosistémica del agua a través del arte. Cada saber comprende un proceso fenomenológico específico, en el cual se parte de la apertura estética (saber sintiendo) por medio de caminatas, dibujos, mapas y la escucha atenta del paisaje, hacia la acción colectiva en las experiencias artísticas (saber haciendo). Esto lleva finalmente a procesos de comunalidad y a la elaboración de distintos materiales útiles para los cuidados de la cuenca que se habita. Entre estos materiales se incluyen documentales, talleres, infografías y fanzines (saber comunicando). Estos son solicitados por las personas mismas o por situaciones contextuales urgentes, según cada necesidad hídrica llevando a la producción de una experiencia ecoestética. De esta forma, una caminata da origen a un taller, una entrevista a un documental, un trabajo en la huerta a una instalación y una acción a un texto. Todo esto bajo la lógica de entender el arte como un sistema de experiencias sensibles que se abren al entorno desde una mirada reflexiva, pero sobre todo, desde una pragmática-lúdica.

Saber Sintiendo: el proceso de estudio de los microorganismos autóctonos

Con el objetivo de ejemplificar lo que se entiende por el saber sintiendo de la ecoestética, describiré a continuación un proyecto donde se cartografiaron las relaciones entre el suelo y el agua. Todo inició desde las caminatas y conversaciones con productoras y productores de la cuenca. Esto detonó un proceso de estudio de los microorganismos autóctonos presentes en los suelos de algunas milpas de la Comunidad Agraria de la Magdalena Atlitic y del bosque de los Dinamos en el río Magdalena, al surponiente de la Ciudad de México. Desde la noción del símbolo del Altépetl², en una colaboración entre productores agrarios, hongos, bacterias y levaduras, es posible generar una cartografía microbiológica de la cuenca (ver Figs. 2 y 3).

Los colores de los hongos ayudan a visualizar el nivel de biodiversidad edafológica, permitiendo a su vez identificar los hongos que son patógenos en la huerta, así como los benéficos para su posterior fermentación en bioles y biopreparados agroecológicos. Para el muestreo, diseñé en modelado 3D con el posible topónimo del lugar, teniendo como referencia una fotografía de Don Toño Hernández Gutiérrez, quien representa muy bien el petrograbado de un altépetl que se encuentra en la cima de la Coconetla. En lengua náhuatl sería Acoconetla y quiere decir un lugar donde abundan los niños de agua. Con estos referentes, imprimí este molde en una impresora 3D para capturar bien los hongos del suelo con el formato en forma de un altépetl, llenándola con arroz cocido al dente y enterrándose 5 cm bajo tierra. Luego de una luna completa obtendremos el resultado, y tras una observación y registro minucioso es posible hacer un muestreo, con comparación y análisis de las relaciones entre el suelo y el agua.

Estos microorganismos poseen una memoria energética y genética, propia de los bosques de la cuenca del río. Sus lenguajes son comúnmente invisibles al ojo humano, no obstante a partir de su estudio, fermentación y captura de la micro-vida junto al río, podemos volverlos visibles. Mi proyecto de investigación inicia con algunos muestreos en los sectores de la parte alta de la cuenca, sin embargo sueña con expandirse a lo largo del río y consolidar una edafoteca del suelo de la cuenca del río Magdalena. Un nuevo lenguaje de levaduras, bacterias, actinomicetos, hongos y demás microorganismos autóctonos de este paisaje. Es importante mencionar que la ciencia admite conocer tan solo el 1% de la biodiversidad en el suelo (FAO, 2020).

Los microorganismos de montaña (MM) han sido llamados de distintas formas. Los métodos coreanos de agricultura orgánica, como el JADAM, les llaman IMO (Indigenous Microorganisms o microorganismos indígenas). Actualmente también son llamados microorganismos eficientes o benéficos, debido a los estudios científicos que respaldan sus propiedades y repercusiones en la restauración y biorremediación ambiental. En Centroamérica, específicamente en países como Nicaragua y Costa Rica, han sido denominados microorganismos de montaña (MM). Debido a la estrecha relación con el paisaje de montaña, se les conoce como la “semilla del bosque”. En Chile son llamados “suelo vivo”. También en una comunidad Maya de Honduras, según me compartió don Felipe Benitez³ de la comunidad Lenca en La Paz, su abuela le llamaba el “alma del bosque”. Estos testimonios respaldan la clasificación hecha al norte, en los suelos de la rivera Maya de México, donde se llama Kakabb lu´um a los suelos negros con alto contenido de materia orgánica (Bautista, Maldonado, Zink, 2012, p.67).

En la Cuenca del río Magdalena, es bien conocido el uso de tierra de encino, tierra negra para la agricultura local, curioso que el nombre de su comunidad agraria y pueblo originario se llame Atlitic, palabra encontrada en las fuentes documentales, como es el caso del Mapa de San Agustín de las Cuevas elaborado en 1715 pero con una narrativa del territorio hacia el 1532, la palabra en náhuatl “se traduce como agua oscura, cargada de nutrientes, de tierra negra, de material fértil, material precioso y propicio para formar y alimentar suelos” (Beatriz de la Torre, 2013, p.16). Sin embargo, Atlitic parece ser un nombre de origen colonial, ya que dentro de los comuneros y testimonios de la memoria oral, se considera el nombre de “Apantetepuzco, traducido como el agua en torrente que parte la montaña negra” (Hanz Lenz, Historia del Papel en México y cosas relacionadas 1525 1550, 2001) Hoy en día, disciplinas como la etnoedafología abren este campo de investigación.

Como mencioné antes, la elaboración de este proyecto me ha llevado a colaborar con algunas personas productoras agrícolas en la cuenca del río. Con ellas, intercambiamos saberes sobre la técnica de muestreo de suelo y fermentación de bioles, experiencias que terminaron en el diseño de un fanzine. Con estas personas, también pude ir comparando e identificando las parcelas que han cultivado durante varias décadas en los distintos parajes de la Comunidad Agraria de la Magdalena Atlitic. Estos espacios resguardan una herencia biocultural desde la época de Cuicuilco 800-250 d. C. Se trata hoy de una zona arqueológica con basamentos piramidales circulares, los cuales se alinean con la caída del sol en la Coconetla, un cerro en las nacientes del río. Este fenómeno sucede el 12 de febrero, antigua fecha calendárica que marcaba el inicio del conteo de los días para los procesos de agricultura en época mesoamericana, específicamente en el calendario Xiuhpohualli. Los comuneros custodian estos suelos, ricos en biodiversidad edafológica, y desde entonces sus actividades agrícolas han sido ordenadas por los ciclos de los astros y una gran herencia cultural.

El suelo es considerado un ser vivo, pues respira, tiene una memoria genética-energética propia del lugar, hace digestión, se mueve, libera calor y emite gases. El suelo conforma estos procesos, mientras va evolucionando junto al cauce del río. Un centímetro de suelo se forma en un rango de 200 a 500 años (Zamora, 2021, p.11). De esta manera, el suelo es la suma del clima, la vegetación, las rocas, su relieve, pero principalmente de su factor temporal, pues cinco siglos en escala humana es algo bastante significativo.

Estas interacciones en el suelo nos enseñan que la relación es el germen de la vida, y por ende, también de la restauración de un paisaje complejo. Para Albelda y Saborit:

“El paisaje, al igual que la naturaleza es, esencialmente, una construcción cultural, una cierta manera de percibir el medio desde determinados códigos estéticos y conceptuales propios de cada cultura. El paisaje no puede separarse ni del que lo construye ni del que lo contempla, tanto si nos referimos a su esencia física (pues el hombre va conformando progresivamente el aspecto del mundo a través de la labranza, la minería, la adaptación del curso de las aguas…), como si nos referimos a su nivel simbólico, pues cada cultura posee una determinada percepción afectiva de su entorno.” (Albelda y Saborit,1997, p. 8)

Esta visión del paisaje se contrapone al paradigma que predomina en la actualidad, es decir, el paisaje como recurso y servicio desde una racionalidad capitalista, la cual nos tiene en una crisis hídrica. Esta racionalidad no escucha, integra y mucho menos pone atención a algunos de los pueblos que sí tienen una memoria hídrica propia, proveniente de una cultura ecosistémica del agua local. Para estos pueblos, el paisaje biocultural es un territorio vivo y complejo, el cual en ciclos de reciprocidad entre sus habitantes, animales, flora, microorganismos, entre otros agentes climáticos, se va constituyendo y transformando. Es necesario aprender de estas micro relaciones que acontecen debajo del suelo, lo que llevará a entender la construcción de relaciones complejas y actuales en el metabolismo del entramado biocultural.

Es importante destacar que en las especies epigeas no suelen haber dos especies diferentes que comparten un nicho ecológico con otras, mientras que, en el suelo, los microorganismos, bacterias y demás seres son holobiontes, gremios de comunidades microbianas que comparten el nicho ecológico del suelo. Su heterogeneidad permite la vida suelo abajo, en los micro hábitats. En el suelo, cada capa de vida se conecta y relaciona con otra, cada una respeta su ciclo, mientras se ve afectada o afecta otro ciclo que conforma la vida. En el caso del río, la cuenca, el agua y el suelo se convierten en el soporte, medio y origen de estas interacciones. En cada escala se conforman sistemas de relaciones particulares, desde lo micro a lo macro, donde conviven una heterogeneidad de organismos, experiencias, especies e imaginarios. Sin agua, no se crea la vida, y finalmente, el río es el termómetro de la cuenca⁴. La humedad del río enriquece al suelo, mientras también se filtra el agua, recargando los mantos freáticos. Ahora bien, ¿qué papel cumple el agua en nuestro imaginario colectivo? Mircea Eliade nos recuerda que:

Las aguas simbolizan la sustancia primordial de la que nacen todas las formas y a la que vuelven, por regresión o por cataclismo. Fueron al comienzo, retornan al final de todo ciclo cósmico, existirán siempre – aunque nunca solas – porque las aguas son siempre germinativas, encerrando en su unidad no fragmentada las virtualidades de todas las formas. En la cosmogonía, en el mito, en el ritual, en la iconografía, las aguas llenan la misma función, cualquiera que sea su estructura de los conjuntos culturales en los que se encuentran: preceden a toda forma y sostienen toda creación (Eliade, 1972, p.178).

Saber Haciendo: Hidrografismos, mecanismo para un dibujo compartido

La interrelación entre el suelo y el agua me ha llevado a diseñar dispositivos culturales que abren ritos contemporáneos para la biorremediación de las aguas, a través de la tecnología ancestral que conservan los microorganismos de montaña en el suelo. Estos han sido usados en distintos happenings artísticos en el mismo río Magdalena, en el Lago de Tláhuac, en la zona lacustre de Xochimilco y, por último, en el Bosque de Chapultepec, en el Laboratorio de investigación/creación Cerro de Agua realizado en el Museo de Arte Moderno bajo la curaduría de Ignacio Plá. En estos momentos pude profundizar lo aprendido para la apertura de espacios de co-creación de formas y grafismos en el agua.

Mi propuesta llevó el título Hidrografismos [mecanismos para un dibujo compartido]. Allí realicé distintas intervenciones en los cuerpos de agua, así como caminatas y talleres en el bosque para identificar y fermentar los microorganismos de montaña.

Fig. 4. Hidrografismos [Mecanismo para un dibujo compartido]. Intervención en el espacio, fotografía aérea por Juan Carlos Gomez de la Fuente, 2021.

Para dibujar en el agua (Fig. 4), diseñé un mecanismo que permitiera la unión de dos personas a través de un péndulo del que goteaban microorganismos de montaña (MM) y pigmentos orgánicos como grana cochinilla y la planta muicle. Este mecanismo tuvo una etapa previa en un taller técnico donde las personas participantes aprendieron del proceso de fermentación de los microorganismos: sus beneficios para el equilibrio y restauración de cuerpos de agua y suelos por medio de un efecto probiótico en el medioambiente. Las personas participantes se turnaron para trazar formas efímeras en el agua. Con este proceso, mi trabajo buscaba que se con-movieran en el proceso de cada grafismo, salto, estirón, paso cambiado o con el entusiasmo por conectar con el movimiento y energía corporal del otro, el río, los microorganismos, el fondo del agua, transeúntes, o el bosque que nos acogió en aquella oportunidad.

Aquí el dibujo se concibió como un intercambio energético entre las personas y el entorno. El trazado con pigmentos orgánicos y microorganismos tuvo un doble objetivo: por un lado, visibilizar la problemática medioambiental presente en los cuerpos de agua y, por otro, contribuir con una biorremediación paulatina, gracias a un efecto probiótico que transforma los microorganismos neutrales y dañinos en benéficos. Además con este proceso se establece un ambiente fermentativo, antioxidante y saludable que impide la proliferación de sustancias nocivas y malos olores en el agua.

La unión de dos personas a través del dispositivo para dibujar me hizo ver la posibilidad metafórica del juego, al ser también un intercambio de fuerzas, y, por ende, de control y poder sobre el dispositivo diseñado. El impedimento de la comunicación verbal a través del dibujo corporal me hizo dirigir esta metáfora hacia los procesos de comunicación en la defensa y gobernanza del territorio, pues la negociación entre los cuerpos es la que modifica los trazos sobre el agua. Esto a su vez permitió asimilar cómo la noción de cuerpo-territorio es determinante para las prácticas de cuidado de una cuenca.

Conforme se van fermentando en un tambo, los microorganismos de montaña muestran una imagen viva que se transforma, crece y enseña. La fermentación de este biol, tarda un ciclo de 29 días, el mismo que cumple una luna llena, tal y como ocurre con la fotografía Luna (Fig. 6), una fotografía tomada el día 77 de fermentación. Los MM me enseñaron a ver y volver a ver el paisaje de otras maneras. Entender la relación simbiótica del río (entre el agua, el suelo, el ciclo vegetal y las fases lunares, que rítmicamente complementan cada factor vital) permite evidenciar las distintas capas cíclicas que se van sumando a esta interacción biocultural. Fue un proceso en el que luego de la observación de la sinfonía de los tiempos en el bosque, pude conocer y aprender más sobre su biodiversidad e interacción cíclica. Esto nos devuelve a la relación con la estética, pues el proceso de investigación y creación fue abriendo en mí y en las personas participantes nuevos procesos de percepción e imaginación.

Mirar hacia la luna, ver los astros que la acompañan. Voltear hacia abajo, comprender a los microorganismos, hongos y bacterias del suelo. Poder olerlos y tocarlos, pero no verlos. Estos seres y astros son parte de nuestros ciclos humanos, nos afectan así como deshierbar o aplicar biopreparados al huerto. El agua del cauce nos escucha y acompaña en cada proceso. Lo podemos escuchar gracias al aire que sopla en las orillas, afluentes y piedras que la acompañan.

Es importante contemplar estas imágenes cíclicas en los territorios donde se trabaja, ya que son índice de una cultura visual que va consolidando condiciones materiales. De esta forma, lo percibido es parte de un complejo entre imágenes mentales, imágenes situadas y prácticas de producción en los habitantes y visitantes de los cuerpos de agua. Pero entonces ¿qué papel tiene la percepción en esta coyuntura? Y ¿cuál es su relación con los procesos de la imaginación, como impulsión de una imagen de carácter vital, por ejemplo, en la de un dibujo compartido en el agua? Algunas imágenes mentales son fruto de la imaginación. Para Gilbert Simondon (2021), la imagen, tanto la física como la mental, adquiere su sentido por medio de la forma en la que los organismos la interpretan. Para el autor, la percepción desde la imaginación no excluye a la especie humana, pues la esfera de lo vivo imagina. El acto perceptual genera conocimiento interdependiente con el entorno y con organismos determinados, facilitando imaginar desde su espacio percibido local y expandiendo dicha imaginación/acción al entorno.

Hoy en día la neurociencia sigue investigando cómo se dan los complejos procesos sinápticos. En la conferencia “La Teoría cíclica de la imaginación de Gilbert Simondon” (2023, UNAM), el Dr. Kristupas Sabolius mencionó varios aspectos relevantes que pueden ayudar a entender la relación imaginación/acción: (1) las imágenes no son representaciones, son relaciones en cadena (2) las imágenes poseen una relativa independencia, pues algunas veces abandonan al sujeto del cual emergen y, (3) la imaginación debe descubrirse en las funciones materiales y biológicas de todo ser vivo, no necesariamente humano⁵. Dichas acepciones son útiles para entender el ciclo de la invención propuesto por Simondon, ya que, para él, la imaginación precede y detona el hacer al anticiparse al acto perceptual. Esto lleva al almacenamiento de datos y símbolos para la invención (acción). En esta fase de anticipación, acontece el estímulo sensorial e intercambio entre el organismo y su medio.⁶

En su conferencia, Sabolius compartió varios ejemplos de anticipación: el pastor que sabe que le falta una oveja aún antes de haberlas contado o la madre que sabe que su hijo está enfermo incluso antes de llevarlo al médico. En ambos casos, la imaginación en organismos humanos precede a la acción y cumplimiento de sus funciones cotidianas. La imaginación es instintiva e intuitiva y, como toda imagen mental, resulta de relaciones.

Andrés Vacari (2020) tiene una propuesta interesante en su lectura de Simondon. En su texto La teoría de la imagen de Gilbert Simondon: dimensiones y planteos para la filosofía técnica plantea que las imágenes técnicas son un fenómeno cargado de procesos de conocimiento y afecto:

El sentido de una imagen, entonces, estaría informado tanto por los imperativos de lo viviente como por los sistemas de interpretación de una cultura […] La percepción consiste en la decodificación interna de información en analogía con la inscripción y lectura de signos. Para Simondon, la imagen en sí ya es un fenómeno cargado de sentido y de afectividad (p.272).

En su teoría de la Percepción, Simondon además propone a este fenómeno como “el lugar de las formas”, de la creación o invención técnica desde la impulsión de la vitalidad: “La percepción es el encuentro de un objeto por un sujeto, pero de hecho el objeto es un organismo, y el sujeto también es un organismo; ambos tienen una forma, ambos son capaces de un devenir positivo. De un pasaje de la potencia al acto; el alma del sujeto es “el lugar de las formas” (Simondon, 2021, p.36).

Para Simondon la percepción es el origen de las imágenes. Si nos movemos, percibimos, de allí la importancia de la impulsión como conductor medial entre el organismo y su medio. Cada afecto desencadena un efecto. Nos dice Vaccari, citando a Simondon, que “la motricidad precede a la sensorialidad […]La realidad primaria de las imágenes es perceptiva y motriz y está inscripta al nivel biológico. Las imágenes motrices son portadoras de esquemas de acción que se articulan y modifican en función de las interacciones con el medio” (Vaccari, 2020, p. 271).

Recordemos que Simondon sitúa la invención técnica entre la percepción y la imaginación. La imaginación/acción ha sido pensada desde la propuesta fenomenológica de Simondon como un momento de posibilidades y apertura sensorial al mundo, para transformarlo, mientras me transforma. En Hidrografismos, los espacios percibidos entonces son espacios compartidos e imaginados entre especies, pues integran las distintas capas de vida que lo habitan. Considerando sus capacidades de biorremediación para el medio ambiente que las integra.

Saber Comunicando: Manual arbóreo para la biorremediación

Debajo del suelo hay un mundo, encima una posibilidad.

A veces en un paso, hay un cielo.

Otras veces descubro, en un reflejo un canto.

Los dibujos que prefiero, se parecen a las nubes porque se mueven y transforman. Están hechos de agua.

A modo de nota final, quisiera culminar este escrito proponiendo que la imagen no es una gota, sino el agua fluyendo. En la medida en que producimos imágenes, éstas nos constituyen, afectan y determinan la realidad que percibimos y en la que nos desenvolvemos. Entender la imagen como flujo implica no solo dejar de pensar en la imagen como unidad, como gota, para aceptar que se trata de un fenómeno conjunto de relaciones complejas entre el sujeto y el entorno, y no su resultado. De esta manera el artista sería un ecotono, ya que trabaja en los límites entre los cuerpos de agua, los suelos que los rodean y las personas que los habitan. Como límite, el artista aglutina, cataliza las distintas sensaciones, en co-creaciones de experiencias, abriendo espacios para jugar con el líquido vital.

La posibilidad de ofrecer un dibujo compartido del rito acuático y comunicacional me hizo prestar especial atención al papel de la escucha, como sensación y sentido. La escucha entre las personas dibujantes, así como la intervención en el río, es corporal, pues el cuerpo es el vínculo que posibilita la transformación del agua. Esta transformación física del agua a partir del contacto corporal se materializa en los pigmentos orgánicos que modifican la gramática visual del lago, arroyo o río, pero también en los microorganismos de montaña que procesualmente transformarán los microorganismos neutrales en benéficos, propiciando un ambiente fermentativo.

La experiencia de trabajo conjunto propone crear imágenes en la psique del que acciona el mecanismo, así como de quien lo observa. Un ejemplo de esto es la propuesta comunicacional pedagógica, el Manual Arbóreo para la biorremediación (Imagen 6). Por medio de infografías, expuse el proceso de identificación, recolección, fermentación y beneficios (Imagen 6), de los microorganismos de montaña, este se distribuyó durante los talleres, caminatas, Museo, además de estar descargable en línea.

Fig. 6. Infografía del Manual Arbóreo. Dibujos y texto por Alessandro Valerio y Diseño gráfico y editorial por Jhineth Cruz, 2021.

Abriendo y democratizando el conocimiento, podremos abrir espacios para imaginar y accionar experiencias para la transformación socioambiental que nos tocó habitar. Para el especialista en ecología política Enrique Leff (1989), la crisis no es hídrica ni ambiental, sino una crisis de conocimiento. Esto es, la crisis hídrica y ambiental determina nuestra forma de conocer y habitar el mundo. Como indiqué anteriormente, la percepción y la imaginación nos permiten conocer el mundo, habitarlo, por lo que los procesos artísticos tienen mucho que aportar al abrir la posibilidad de transformar las maneras en las que percibimos y por ende conocemos el mundo. Esto ocurre desde los procesos de cuestionamiento que facilita y mediante las experiencias con acciones para el cuidado de la vida.

Referencias

¹ “La ecoestética urbana se presenta como el estudio de las interacciones del medio urbano con la sensibilidad de sus habitantes y sus efectos biológicos, sociales, culturales, sensitivos e ideológicos” (Olea, 1989, p. 147).

² En náhuatl, se traduce como cerro de agua. En la cuenca del valle de México funcionó como una unidad de organización social en la que a un altépetl le tributaban otros pueblos pequeños más cercanos (tlaxilacallis). A su vez el altépetl funcionó como un topónimo o símbolo para representar cada región. Por ejemplo, en las láminas de tributos del códice Mendoza se ven representados los de pueblos vecinos de la Magdalena Atlitic, tales como San Bernabé Ocotepec y San Jerónimo Aculco, Pueblos ribereños que atesoran un saber, usos y costumbres, aportando al imaginario de la cuenca y su herencia cultural. El símbolo representa una montaña. En la parte baja, una cueva de donde emerge agua y, en las partes laterales, piedras y demás elementos que conforman el paisaje del río.

³Conversación personal, disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_EgguvQF U4&ab_channel=alessandrovaleriozamora

⁴ P. Aguilar, conversación personal, 18 de diciembre del 2023. Aguilar es comunero de Atlitic y geofísico en la UNAM, fundador del Centro de estudios de la Cuenca del río Magdalena.

⁵ En este sentido es pertinente pensar en las posibilidades sensibles y de imaginación que tienen los microorganismos de montaña, piedras, hojas y demás especies. Cada uno de estos elementos cumple funciones interespecíficas, sumando a los ciclos de vida de este entorno. Una promesa de una posibilidad interespecífica de generar con y desde distintas capas de lo vivo, imaginando próximos futuros, mientras los percibimos desde la composibilidad y el accionar común.

⁶ Sabolius (2023) Conferencia la teoría de la imaginación cíclica de Gilbert Simondon. Cartelera Cultural FFyL UNAM . (video en línea) : https://www.youtube.com/watch?v=LrQgavPqh_s&ab_channel=CarteleraCulturalFFyL

Fuentes consultadas

Albelda, J. y Saborit, J. (1997). La construcción de la naturaleza. Dirección General de Museos y Bellas Artes Valencia.

Bautista, F., Maldonado D. y Zink A. (2012). La clasificación Maya de suelos. Revista Ciencia y Desarrollo, México. Julio-Agosto, 65-70.

Sabolius, K. (2023) Conferencia la teoría de la imaginación cíclica de Gilbert Simondon. Cartelera Cultural FFyL UNAM. Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?v=LrQgavPqh_s&ab_channel=CarteleraCultural FFyL

Eliade, M. (1972). Tratado de Historia de las Religiones. Editorial Era. Simondon, G. (2021). Curso sobre la percepción. Buenos Aires: Cactus.

Olea O. (1990). Teoría de la catástrofe y teratología urbana : Introducción a la ecoestética. (tesis de doctorado no publicada). Universidad Nacional Autónoma de México.

https://tesiunam.dgb.unam.mx/F/6MVPGG7V8T2QDI556Y68XSBF635JFCK6ELD1E M16M8LUDP8R7H-27727?func=find-b&local_base=TES01&request=ecoestetica+ole a&find_code=WRD&adjacent=N&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_ 3=WYR&filter_request_3=

Simón J. (2019). Microbiótica y remineralización de suelos en manos campesinas. Vive el Tiempo S.A. de C.V.

Vaccari, A. (2020). A teoria da imagem de Gilbert Simondon: dimensões e abordagens da filosofia da técnica. Revista Iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, 15(43), 261-285.

Alessandro Valerio Zamora

Alessandro Valerio Zamora (Costa Rica, 1992) es artista visual y cooperativista. Sus trabajos están enfocados en los cuerpos de agua, considerando su vinculación con la agroecología, los procesos biológicos y la memoria oral. Actualmente realiza el doctorado en Artes Visuales por la UNAM y es maestro en Arte y entorno en la UNAM. Previamente ha realizado exposiciones en el Museo de Arte Moderno de México, el Palacio de la Autonomía UNAM y tres exposiciones individuales en Costa Rica. Además ha expuesto de forma colectiva en países como Guatemala, Honduras, México, Costa Rica, Ecuador y Portugal.

¿Te gustó? ¡Compártelo!