Revista Plataforma

- Mafa HA

- Ensayos

Lo corpoidentitario en el Posporno

Mafa HA

Este artículo es parte de una investigación autónoma desarrollada de manera continua desde 2017, enfocada en el estudio del posporno y sus implicaciones sociopolíticas desde el arte. Se trata de un proyecto independiente, no integrado formalmente en ninguna tesis o investigación académica más amplia. Aclarado esto, se puede abordar la materia de estudio. Al hablar de cuerpa¹, es importante delimitar la conceptualización del término y recordar que este es un fenómeno en constante transformación. Si se remite a la definición básica de la RAE, se encuentra que es un sustantivo masculino –y aquí ya empezamos fuerte al toparnos con el androcentrismo lingüístico– que tiene veintitrés acepciones en el DLE, pero son las primeras dos en las que se prestará atención para demostrar el punto que se quiere lograr. La primera dice: “Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos” y la segunda: “Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo”. Como se ve, la cuerpa es limitada y tangible, respondiendo al dualismo cartesiano –y aquí, otra vez nos topamos con el patriarcado y su falologocentrismo, porque si lo dijo un hombre blanco europeo, es cierto, ¡claro que sí!

En el siglo XVII, el filósofo francés René Descartes planteó que el cuerpo (res extensa) y la mente (res cogitans) son dos sustancias completamente distintas, y definió a la res extensa como:

[…]todo lo que puede ser limitado por alguna figura; que puede ser circunscrito en algún lugar y llenar un espacio de tal modo que todo otro cuerpo esté excluido de él; que puede ser sentido por el tacto, por la vista, por el oído, por el gusto o por el olfato; que puede ser movido de muchas maneras, no ciertamente por sí mismo, sino por algo extraño que lo toca y del que recibe la impresión. (Descartes, 2007, pág. 172)

Esto nos hace pensar en cómo la definición cartesiana jugó un papel determinante para volver a la cuerpa en una máquina del sistema, deshumanizando las cuerpas y dejando de lado el papel primordial de la mente/alma para experimentar la vida y crear una identidad.

Además, como se observa en esta epistemología colonialista y falologocentrista, se privilegia una visión racionalista y mecanicista de la cuerpa que ha servido para sostener no solo una jerarquía entre mente y cuerpa, sino también entre lo masculino y lo femenino, lo europeo y lo no europeo, lo civilizado y lo primitivo. Sin embargo, es fundamental reconocer que hay otras maneras de ver la cuerpa, otras epistemologías y formas de pensar que desafían esta visión hegemónica. Diversas corrientes feministas, decoloniales, indígenas y queer proponen concebir la cuerpa no como una máquina separada de la mente, sino como un ente integral y relacional, en donde la experiencia corporal es una fuente de conocimiento, poder y conexión con el entorno. Estas visiones alternativas ofrecen una resignificación de las corporalidades, subvirtiendo las narrativas dominantes y reivindicando la pluralidad de formas de ser y habitar el mundo.

Tomando en consideración la delimitación de la conceptualización de la cuerpa es pertinente recordar la genealogía que se establece desde los estudios de la cuerpa, que son interdisciplinarios y se consolidan con el auge del postestructuralismo, el feminismo, y los estudios culturales en la segunda mitad del siglo XX. Estos enfoques rompieron con la visión cartesiana y de la Ilustración, que habían tratado a la cuerpa como algo puramente biológico o instrumental, desvinculado de la subjetividad o del contexto social. Desde un enfoque teórico– crítico, los estudios del cuerpa desafían nociones esenciales de la cuerpa “natural” y revelan cómo las cuerpas son moldeadas por el sistema.

Dentro de esta genealogía destacan autores y obras que han estructurado lo que hoy se entiende como corpoidentitario. Michel Foucault, en Vigilar y castigar (1975) y La historia de la sexualidad (1976), inaugura el análisis de cómo las instituciones y discursos normativos producen y disciplinan los cuerpas. Donna Haraway, con su Manifesto Cyborg (1985), explora la hibridación entre lo humano y lo tecnológico en la era tecnocientífica. Judith Butler, en El género en disputa (1990), amplía esta perspectiva al analizar la performatividad de género, mostrando cómo los cuerpas son moldeados por normas sociales repetitivas. Por su parte, Paul B. Preciado en Testo Yonqui (2008) profundiza en cómo las cuerpas son escenarios de lucha y espacios de inscripción de poder e identidades en constante transformación.

Como se observa, la noción de cuerpa es un fenómeno en continua transformación. Desde los estudios de la cuerpa, se puede plantear el concepto de corpoidentidad, que, de alguna manera es más amplio y “unificador”, dejando de lado la idea cartesiana. Este concepto resalta cómo las identidades se construyen y negocian a través de la cuerpa en un proceso que implica tanto sujeción como subjetivación. La sujeción se refiere a la manera en que las cuerpas son reguladas, disciplinadas y controladas por instituciones y discursos de poder, que imponen normas y expectativas sobre cómo deben ser y comportarse. Por otro lado, la subjetivación se entiende como el proceso mediante el cual los individuos se apropian de estas normas, resistiendo o subvirtiendo las imposiciones externas para crear sus propias identidades y significados. Desde esta perspectiva, la cuerpa no es simplemente una entidad biológica, sino un espacio donde se inscriben normas sociales, políticas y culturales que moldean la forma en que una persona es reconocida o se reconoce a sí misma.

Entendiendo que lo corpoidentitario es algo fluido, se puede abordar cómo el Posporno utiliza herramientas para explorar y desafiar las normativas tradicionales sobre la cuerpa y la sexualidad. Este movimiento artístico, con claros tintes políticos, surge a finales de los años ochenta como respuesta a la pornografía convencional, buscando reimaginar la sexualidad a través de representaciones inclusivas y diversas de las cuerpas y deseos. Con un enfoque interseccional que considera las experiencias de género, raza, clase y sexualidad, el Posporno fomenta un diálogo enriquecedor sobre el deseo y el placer.

Además, el Posporno se nutre de diferentes medios artísticos para crear espacios de reflexión crítica sobre las representaciones de la sexualidad² en la sociedad contemporánea. En este contexto, las exposiciones que presentan una variedad de corpoidentidades juegan un papel crucial al ayudar a visibilizar las experiencias de aquellos que han sido marginados. Estas exposiciones no solo muestran la diversidad corporal, sino que también facilitan la creación de comunidad, donde los individuos pueden conectarse, compartir sus historias y celebrar sus identidades. Al hacerlo, el Posporno no solo redefine la sexualidad, sino que también promueve un sentido de pertenencia y empoderamiento entre las personas que participan en este diálogo.

Tras esta breve introducción, se presentarán dos ejemplos de corpoidentidades que han sido exploradas en el Posporno, con el objetivo de enunciar y denunciar las violencias que ciertas cuerpas han sufrido al no ajustarse a los estándares de belleza impuestos por el sistema. Los temas por abordar son la cuerpa femenina como objeto de deseo y la cuerpa envejecida, ambos casos específicos de mujeres, quienes son las principales víctimas de la presión por sostener los cánones de belleza. Es crucial señalar que estas corpoidentidades no solo son pasivas; también son deseantes y pueden llegar a ser consideradas deseables. El Posporno ofrece una representación de la corporalidad desde múltiples perspectivas, cuestionando los estereotipos de belleza y las normativas establecidas sobre las cuerpas, destacando que lo fundamental es ser actante del deseo y no simplemente un objeto de él.

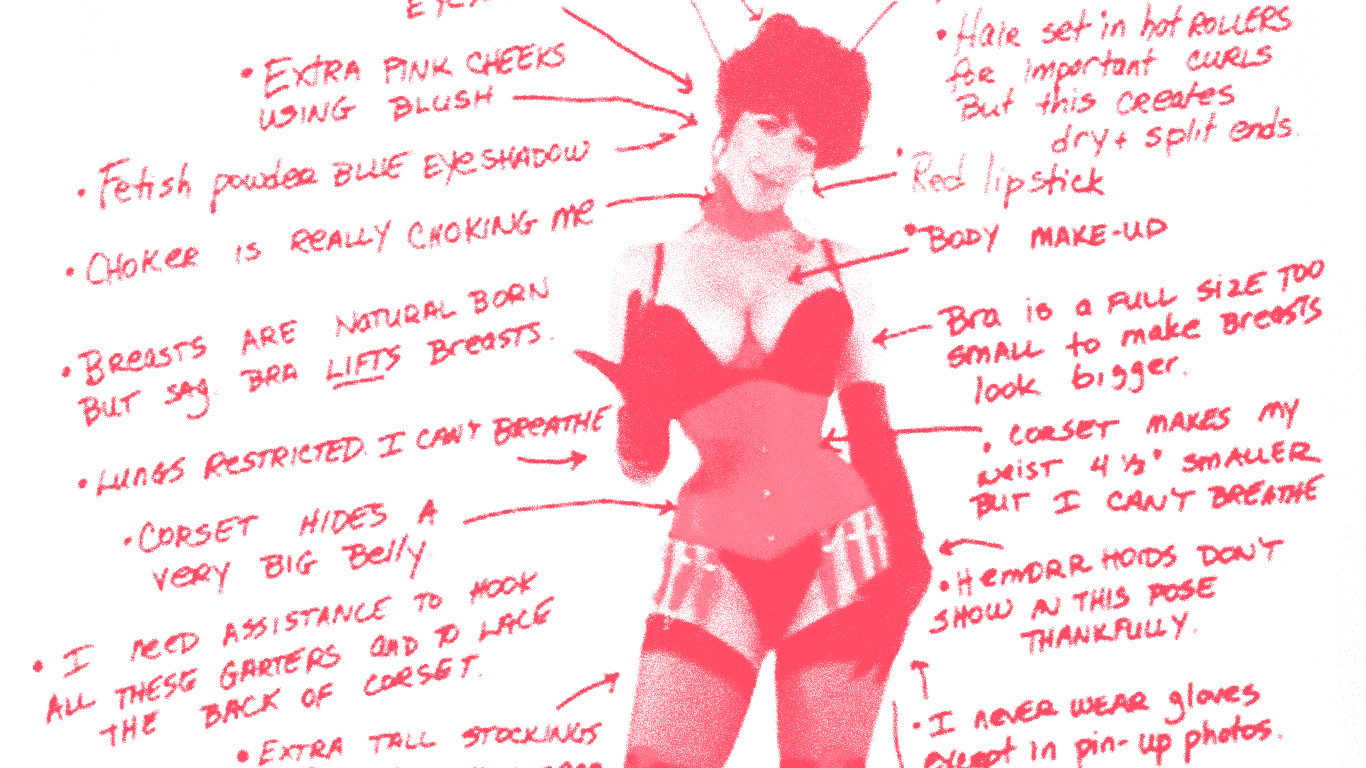

Comenzaré con Anatomía de una Pin-Up (1992), una pieza de Annie Sprinkle, quien es considerada la madre del Posporno. Sprinkle fue actriz durante la época dorada del cine porno en Estados Unidos. En esta imagen, Sprinkle aparece luciendo un atuendo pin-up, estilo que representa de manera icónica lo que se espera de una “mujer deseada”. A los costados de la imagen, se despliegan una serie de flechas que señalan características prefabricadas para construir a esta mujer como objeto de deseo: pestañas postizas, maquillaje excesivo, un corsé que oculta el vientre, pero dificulta la respiración, y botas incómodas que impiden caminar, por mencionar algunas. Estas características evidencian cómo la cuerpa femenina es moldeada para cumplir con un ideal artificial que sacrifica el bienestar físico y emocional. Estas imposiciones no solo distorsionan la relación de las mujeres con su propia cuerpa, sino que también refuerzan estándares irreales que dañan la construcción de una corpoidentidad femenina. Además, este “deber ser” del género es algo que debe cuestionarse: ¿qué te hace ser mujer? En este sentido, la obra de Sprinkle critica cómo se promueve una imagen de la mujer como objeto de consumo para la mirada masculina.

Por otro lado, en Entre la menopausia y la vejez, belleza alternativa (2014), Rocío Boliver, conocida como La Congelada de Uva, utiliza ganchos para estirar su piel, creando una metáfora visual de los procedimientos cosméticos que buscan frenar los signos del envejecimiento. Estos ganchos dramatizan el dolor físico y emocional asociado a la presión social por mantener la juventud, resaltando la artificialidad de estos esfuerzos y la incomodidad que generan. Al estirar su piel de manera visible y extrema, Boliver no intenta restaurar la juventud, sino subvertir los estándares estéticos impuestos. Así, los ganchos se convierten en una crítica a la obsesión por la belleza eterna y en una herramienta de resignificación, donde Boliver toma control de su cuerpa para reafirmar su agencia y resignificar su corporalidad envejecida como un acto de resistencia.

Además, existen otros ejemplos de corpoidentidades que han sido abordadas en el Posporno, tales como las cuerpas gordas, las cuerpas con discapacidad y las cuerpas enfermas, por mencionar algunas. Todas estas corpoidentidades cuestionan los estándares de normatividad corporal y la hegemonía del deseo, abriendo un espacio para la representación y visibilización de cuerpas tradicionalmente marginadas.

Si bien esto solo fue un breve recorrido es importante enunciar que la cuerpa es un concepto en constante evolución, profundamente influido por las dinámicas de poder y los discursos normativos que lo rodean. Los estudios de la cuerpa y el Posporno nos invitan a repensar las corporalidades desde una perspectiva crítica, reivindicando la pluralidad de experiencias y resistiendo las narrativas que intentan reducir las cuerpas a meros objetos de control o deseo. Al final, lo corpoidentitario emerge como un terreno de lucha, donde cada cuerpa puede resignificarse y reapropiarse, desafiando los límites impuestos y reclamando su derecho a ser y desear en sus propios términos.

Referencias

¹ Se utiliza el término “cuerpa” como un acto de resistencia frente a la estructura androcéntrica del lenguaje, en la que lo masculino es visto como genérico y universal. Además, el uso de “cuerpa” busca visibilizar la pluralidad de identidades y corporalidades que son marginadas o excluidas del discurso dominante. Así, “cuerpa” no solo cuestiona el binarismo de género, sino que también invita a una reflexión sobre cómo el lenguaje construye y limita las formas en que pensamos y vivimos nuestra corpoidentidad.

² Sexualidad entendida desde el modelo holónico del sexólogo Eusebio Rubio Aurioles, quién plantea que la sexualidad debe ser entendida no sólo desde un enfoque anatómico/ biologicista, sino que debe incluir lo psicológico y social. Así la sexualidad es comprendida por cuatro áreas que son: la reproductividad, el erotismo, los vínculos afectivos y el género.

Fuentes consultadas

BOLIVER, Rocío, Entre la menopausia y la vejez, belleza alternativa. 2014. Performance.

BUTLER, Judith. El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós, 1990.

DESCARTES, René, “Meditaciones Metafísicas seguidas de las objeciones y respuestas” en Biblioteca de Grandes Pensadores. Descartes. Gredos, Madrid, 2007, p. 172. [En línea]:

https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/obras_completas-rene_descartes.pdf] [Consulta: 17 de octubre, 2024].

DLE, “cuerpo”, Diccionario de la Lengua Española, [En línea]: https://dle.rae.es/cuerpo [Consulta: 17 de octubre, 2024].

FOUCAULT, Michel. Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores, 1975.

——– La historia de la sexualidad. Volumen I: La voluntad de saber. Siglo XXI Editores, 1976.

HARAWAY, Donna. Manifiesto de los cíborgs: Ciencia, tecnología y feminismo socialista en los años 80. Socialist Review, 1985.

PRECIADO, Paul B. Testo Yonqui. Espasa-Calpe, 2008.

RUBIO Aurioles, Eusebio. “Introducción al estudio de la sexualidad humana: Conceptos básicos en sexualidad humana”. Vol. 1, Antología de la Sexualidad Humana de Consejo Nacional de Población, Porrúa, 1994.

SPRINKLE, Annie, Anatomía de una pin-up. 1991. Impresión digital.

Mafa HA

(Salamanca, Guanajuato, 1988).

Licenciada en Letras Españolas por la UG. Ha sido docente de nivel medio superior en distintas instituciones, editora en algunas revistas digitales, pseudo periodista, escritora en fb, ex standupera, trabajadora de arte y encueratriz pospornográfica en sus tiempos libres. Actualmente investiga sobre fenomenología queer, pospornografía, performance, corpoidentidad y humor; además de ser maestrante de Literatura Hispanoamericana en la UG.

¿Te gustó? ¡Compártelo!